【羽黒城】

羽黒城(はぐろじょう)は

尾張国丹羽郡羽黒、

現在の愛知県犬山市羽黒字城屋敷に

あった日本の城で平城でした。

【別名】

梶原屋敷

【築城主】

梶原景親

【築城年】

建仁元年(1201年)⇒

建仁4年(1204年)

【主な城主】

梶原氏

【廃城年】

天正12年(1584年)

【遺構】

曲輪、土塁、堀

【概要】

羽黒城は、源頼朝に仕えた

鎌倉幕府の重臣である

梶原景時の孫、

梶原景親によって築かれた城です。

梶原氏代々の居城として

羽黒の地を統治していましたが、

織田信長に仕えた

梶原景久(景義)が

「本能寺の変」で明智光秀と戦い討死し、

梶原氏の滅亡にともない

廃城となりました。

その後、天正12年(1584年)に起きた

小牧・長久手の戦いでは、

羽柴秀吉方の砦として修復され、

山内一豊、堀尾吉晴が守ったという

記録が残っています。

現在、城址には梶原氏の菩提寺である

興禅寺があります。

【歴史】

【筆頭御家人の梶原氏】

治承4年(1180年)、

平家打倒の兵を挙げた源頼朝が

石橋山の戦いに敗れて

箱根の山中に潜んだ際に、

その潜伏する所を知りながら

見逃したのが梶原景時でした。

後に鎌倉入りした源頼朝は

梶原景時を重用しました。

けれども源頼朝の信任の厚さを

背景にした梶原景時の行為が

やがて他の御家人たちの

反感をかうことになってしまいます。

スポンサーリンク

【梶原景時の変】

正治元年(1199年))、

源頼朝が没すると

有力御家人たちは一致して

梶原景時排斥を2代将軍である

源頼家に訴え、鎌倉追放が決まりました。

これには梶原景時も抗することができず、

一族ともに鎌倉を出て

相模国一ノ宮の館に退去しました。

梶原景時は一ノ宮の館に

籠城しましたが、

鎌倉の討伐軍と戦って

自滅するつもりはなかったのでした。

正治2年(1200年)1月20日、

梶原景時は一族とともに

京都へ上る道中で

東海道の駿河国清見関

(静岡市清水区)近くで

偶然居合わせた吉川氏ら

在地武士たちと

相模国の飯田家義らに

発見されて襲撃を受け、

狐崎において合戦となりました。

子の三郎景茂(年34)・六郎景国・

七郎景宗・八郎景則・九郎景連が討たれ、

梶原景時と嫡子である梶原景季(年39)、

次男景高(年36)は山へ引いて

戦ったのち討ち死にし、

その首は隠されていましたが

翌日探し出され、

一族33名の首が

路上に懸けられたのでした。

それは源頼朝の死から1年後のことでした。

「吾妻鏡」正月28日条の

武田信光(伊沢信光)からの報告では、

梶原景時は朝廷から

九州諸国の総司令に

任命されたと称して上洛し、

武田有義を将軍に奉じて

反乱を目論んだという説が

あるとのことです。

【落ち延びた尾張梶原氏】

梶原景時一族は滅亡しましたが、

難を逃れた少数の梶原一族が

尾張国羽黒の地へ辿り着きました。

駿河国で討死した梶原景時の二男である

梶原景高の嫡子の豊丸(3歳)と

その乳母及び供衆たちや

三男景茂の玄孫でした。

この地は豊丸の乳母である

隅の方の故郷でありました。

甲斐国、信濃国、美濃国の

東山道方面を経て到着したため、

梶原景時一行が辿った

東海道方面とは別路を

辿ったとされています。

豊丸は元服して

「梶原平九郎景親」と名乗り、

屋敷を構えたとのことです。

これが現在隣接する地に

所在する興禅寺となったのでした。

【尾張梶原氏滅亡】

時は流れ、梶原景親から

17代目となる梶原茂助景義は

織田信長に仕え、

羽黒に三千石を領しました。

梶原景時滅亡の難を乗り越え、

380年後に一族復興の光が

射したかに見えたのでした。

けれども天正10年(1582年)、

本能寺の変にて梶原景義は殉じたとされ、

その系譜は絶えてしまったのでした。

その後羽黒城は廃城となりました。

【羽黒合戦】

本能寺の変の後、

城跡は廃れていましたが、

天正12年(1584年)、

小牧・長久手の戦いの

前哨戦である「羽黒合戦」で

森長可・池田恒興ら豊臣方と

松平家忠・酒井忠次ら

徳川方が戦い、

羽黒は戦火に巻き込まれて、

辺り一帯が焦土と化したのでした。

【小牧における対陣】

羽黒合戦で羽黒城は

焼け落ちてしまいましたが、

池田恒興が占拠した

犬山城を本陣とした豊臣秀吉は、

小牧山城に本陣を置く

徳川家康と対陣していたため、

羽黒城を犬山城防衛拠点として修復し、

山内一豊・堀尾吉晴・伊藤祐時らに

守護を任せました。

この際に羽黒城防衛に

当たった山内一豊の母である

法秀院が、尾張梶原氏出身との

説があるとのことです。

終戦に伴い、修復された羽黒城も

再び廃城となりました。

スポンサーリンク

【遺構】

羽黒城古墳と呼ばれる

前方後円墳を利用して

築城されており、

墳丘の最高所に城址碑が

建てられています。

竹藪の中に堀の遺構が

残っているとのことです。

また土塁跡が興禅寺の境内まで

繋がっていた形跡が残っていそうです。

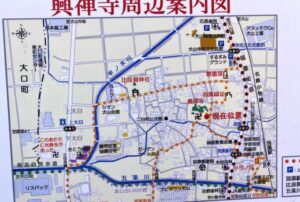

【交通アクセス】

(電車)

名古屋鉄道(名鉄)

名鉄小牧線「羽黒」駅から徒歩15分程度。

(車)

名神高速道路「小牧IC」

国道41号(名濃バイパス)

【所在地】

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒摺墨2

【駐車場】

磨墨塚史跡公園(するすみふれあい広場)

するすみふれあい広場駐車場

興禅寺参拝者用の駐車場

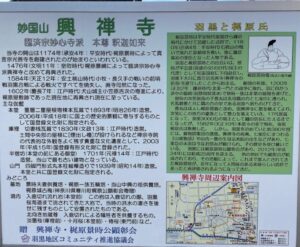

【興禅寺】

興禅寺(こうぜんじ)は、

愛知県犬山市にある

臨済宗妙心寺派の寺院。山号は妙国山。

<ご由緒>

1174年、

梶原景時が羽黒下大日に

真言宗光善寺を

創建したのが始まりとされています。

1476年、梶原景綱によって

臨済宗妙心寺派となり、

寺号も興禅寺に改めて再興されました。

1584年の小牧・長久手の戦いの

羽黒合戦で全山焼失しましたが、

1602年に犬山城主であった

小笠原吉次によって

羽黒城址に移転し再興されました。

山門前には「開基梶原景時公」の

石碑が建っています。

梶原氏の菩提寺です。

寺の裏の北西方向あたりに

梶原景時夫妻の供養塔や

梶原一族の五輪塔などがあります。

また境内には羽黒城の土塁跡があります。

<梶原景時夫妻の供養塔及び

梶原一族の五輪塔>

<所在地>

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒城屋敷16

<磨墨塚>

宇治川の戦いの功績を讃えられ、

梶原景季が源頼朝から貰い受けた

名馬「磨墨」の墓となっています。

梶原景時~鎌倉ノ本体ノ武士~文武両道で実務能力の高さ故に疎まれやがて滅ぶ。

梶原景時一之宮館跡(寒川)、鎌倉幕府の重臣である梶原景時の最初と最後の住まいでした。

梶原山公園~梶原景時及び梶原一族の終焉の地、現在は大パノラマと夜景が素晴らしい静岡きっての眺望の地です。

梶原景季~梶原景時の嫡男で治承・寿永の乱や宇治川の先陣争い、箙に梅花の枝など軍記で華やかな逸話がある人物。

織田信長について~駆け足で手短にわかる織田信長の49年の華麗で残酷な生涯

織田信雄~織田信長の次男、散々な目に遭うも長生きしその血筋は明治維新まで受け継がれました。

美濃金山城跡~森蘭丸の生誕地~森可成・森長可・森乱丸(蘭丸)・森忠政と斎藤正義

奥平信昌~攻防最前線である奥三河の国人、徳川家康の娘婿となり、武田軍猛攻の中長篠城を死守する。

末森城(尾張国)~織田信秀が東方防御の為に築城、小牧長久手の戦いで織田信雄が整備。

犬山城 ~現存天守12城・日本100名城・国の史跡で国宝、木曽川沿いの丘上にある美しい城です。

長久手古戦場公園~徳川家康VS羽柴秀吉の小牧・長久手の戦いのうち主戦場となった長久手の戦いの場所。

小牧山城(小牧城)~織田信長が初築城し、小牧・長久手の戦いでは徳川家康が本陣を置きました。

この記事へのコメントはありません。