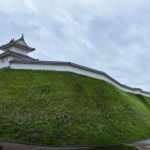

【朽木谷城(くつきたに)】

石垣と井戸そして水堀の一部が遺構として見られ、

園外の県道横には堀跡が現存しています。

朽木資料館(高島市朽木野尻478番地の22)が建てられています。

約10万㎡の敷地に本丸、二の丸、三の丸、御殿、

侍所、剣術道場、および馬場などがあったといわれています。

朽木陣屋跡、朽木城とも称します。

関ヶ原の戦後、減封となりましたが、

大名に準じる地位で引き続き朽木谷を領有し、陣屋の規模も縮小となりました。

朽木資料館には陣屋の模型があるそうです。

原則として事前予約が必要で、問い合わせ先は下記になります。

朽木陣屋跡にはトイレは見当たりませんでした。

<朽木谷城(朽木陣屋跡)>

<朽木陣屋跡説明看板>

<朽木陣屋跡・駐車場>

見学予約・問い合わせ先▽

<高島歴史民俗資料館>

TEL:0740-36-1553/FAX:0740-36-1554

<開館時間>

午後午前9時~午後4時30分

<休館日>

月・火曜日・祝日

(※高島歴史民俗資料館はこれまでどおり通常開館します)

スポンサーリンク

【朽木氏】

朽木氏(くつきし)は、日本の氏族の一つ。

近江源氏佐々木氏の分流である高島氏の有力庶家です。

高島郡の中でも、

安曇川上流域(高島郡北部)である朽木谷を領しました。

鎌倉時代から江戸時代にかけて活動しています。

佐々木信綱の子高島高信の次男頼綱を祖とします。

頼綱の三男・朽木義綱が近江国朽木庄を領し、

朽木氏を称したのが始まりとされています。

宗家高島氏や他の高島氏分家とともに

高島七頭と称され、高島郡の有力武士の一つでした。

【朽木元網】

朽木元綱(くつきもとつな)は、

戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名、寄合旗本。

天文19年(1550年)に父・晴綱が戦死したため、

わずか2歳で家督を継承します。

【足利将軍を匿う】

天文22年(1553年)より

三好長慶に京都を追われた

13代将軍・足利義輝を父に引き続き朽木谷に匿いました。

朽木元綱も足利義輝・義昭に仕え、

外祖父に公卿飛鳥井雅綱を持つなど

名門の血を継いでいます。

【信長の窮地を救う!朽木越え】

永禄9年(1566年)の浅井長政による

近江国高島郡侵攻に際しては人質を差し出し、

永禄11年(1568年)12月には

浅井久政・長政父子と起請文を交わしましたが、

まもなくこれを破棄しています。

元亀元年(1570年)の朝倉攻めにおいては

松永久秀の説得を受けて

織田信長の京都撤退(金ケ崎の退き口⇒朽木越え)を助け、

後に信長に仕え信長麾下として磯野員昌、

その追放後は津田信澄に配されましたが、

天正7年(1579年)には代官を罷免されているので、

信長からは厚遇されていなかった模様です。

【信長の隠れ岩】

織田信長の隠れ岩。

織田信長は越前の朝倉氏攻めから撤退する際に

朽木谷を通り京都へ無事帰還しましたが、

領主・朽木元網の向背が明らかになるまで、

この岩窟に身を隠していたと伝わる場所です。

<地図:青印⇒「信長の隠れ岩」

「赤印⇒朽木陣屋跡及び朽木資料館」>

<信長の隠れ岩>

<信長の隠れ岩・説明>

【戦国の世を巧みに生きる】

信長の死後は豊臣秀吉に仕え、

伊勢安濃郡・高島郡内の蔵入地の代官に任ぜられ、

小田原征伐にも参加、朽木谷2万石を安堵されています。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、

当初は大谷吉継に従って西軍でしたが、

小早川秀秋に呼応して

脇坂安治や小川祐忠、赤座直保らと共に東軍に寝返りました。

死後、遺領は3人の息子に分割されたために、

朽木宗家は6300余石となりました。

スポンサーリンク

【本流は明治維新まで続く】

江戸時代に入り、朽木谷城を拡張して陣屋を築きました。

三の丸まであったそうですが、

明治維新と共に陣屋建物は壊されました。

現在もこの地に子孫の方がお住まいです。

【朽木稙綱<江戸時代>】

元網の末子の朽木稙綱(くつきたねつな)は、

江戸幕府3代将軍・徳川家光の信頼を受けて

大名として取り立てられます

寛永13年8月13日(1636年9月12日)に

加増を受けて1万石の大名となり、その後、

正保4年12月24日に下野国鹿沼などを与えられて

鹿沼城を居城と定めた事で鹿沼藩が成立します。

其の後3万石をもって常陸土浦藩に転封となります。

【朽木稙昌】

更に、稙綱の子である朽木稙昌(くつきたねまさ)は

寛文9年(1669年)9月、

5000石加増の3万2000石で

丹波福知山藩に加増移封されました。

かつての明智光秀の領地であった福知山に入り、

福知山城主となります。

そして朽木氏13代の支配が続き明治維新を迎えます。

なお、第5代藩主朽木玄綱(くつき とうつな)の時代には

明智光秀御霊法会を許可しています。

これは現在も続く御霊祭りの開始となります。

【興聖寺(朽木氏岩神館跡)】

興聖寺(こうしょうじ)。

鎌倉時代、

高島氏及び朽木氏の祖である佐々木信綱は

承久の乱で戦死した一族の供養で

曹洞宗の開祖である道元禅師(どうげんぜんし)を訪ねます。

そして道元禅師が、この地を訪れ、

伏見深草の興聖寺に似て絶景であるとして

建立を勧めたのが始まりとされています。

別名を朽木氏岩神館跡ともいいます。

<興聖寺>

<遺構>

土塁・空堀

【足利庭園】

興聖寺の中にあり、国の特別名勝を受けている庭園です。

相次ぐ武将たちの反乱で京を追われた12代将軍である足利義晴が、

三好松永の反乱を避け、享禄3年(1530年)に

朽木稙綱(くちきたねつな)<戦国時代>をたよってこの地に滞在します。

(江戸時代に大名に取り立てられた朽木稙綱(くちきたねつな)の曽祖父 (そうそふ))

その時に、佐々木一族・京極高秀・浅井亮政・朝倉孝景を始めとする

近隣の大名の協力の元、細川高国が造園した庭園とのことです。

別名は旧秀隣寺庭園ともいいます。

<足利庭園>

<場所>

駐車場辺りです。

興聖寺(朽木氏岩神館跡)へは駐車場脇にある

小道を上がった先にあります。

水洗トイレ有り。

興聖寺と足利庭園~朽木氏岩神館跡~足利12代将軍義晴・13代将軍義輝の安全地帯

細川藤孝(細川幽斎)~武道・文芸・芸術・コミュ能力と多才多芸な武将~巧みに世を渡り、運も引き寄せる

河崎氏館について~渋谷氏の祖でありやがて近江源氏の佐々木氏を援助し間宮氏に続く

猪飼(猪飼野)昇貞~明智家臣で堅田水軍棟梁~琵琶湖の自治都市・堅田を任される

福知山城~初代城主は明智光秀~領民に慕われた証の御霊会、城代は婿で重臣の明智秀満

源雅信~皇室の血筋で源倫子の父、藤原兼家にとっては邪魔な存在、宇多源氏の始祖で子孫は近江源氏・出雲源氏へと繋がっていく。

この記事へのコメントはありません。