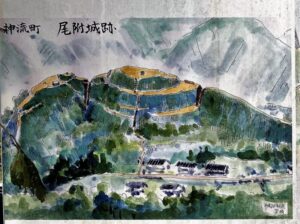

【尾附城】

尾附城 (おづくじょう)。

尾附城は、諏訪山の尾根上に

東西の間を大堀切で区切られた

一城二郭とも言える並郭式の山城です。

城歴は不明で多くのことは

不詳ですが、

土屋山城守高久の城であったと

推定されています。

土屋山城守高久は

武田氏の支配下に入った

山中衆で、

土屋山城守高久は初め

登戸に居て尾附に移ったとのことです。

八倉峠や杖植峠は

小幡氏の連絡路となり、

山室や登戸の砦は

連絡網の一環を

担っていたとのことです。

【尾附集落】

国道299号線で

上野村から神流川を渡ると

尾附集落の案内があり町道に入ります。

東からは平原郵便局を過ぎて

200mくらいを右折し

尾附集落に入ります。

【城の形態】

山城

【遺構】

郭、堀

【標高(比高)】

520m(70m)

【土屋山城守高久】

川鍋巌氏著「北武蔵・西上州の秘史」によりますと、

武田の武将小幡氏の重臣である

熊井土氏の配下であったとのことです。

天正8年(1580年)年に

馬山村(現下仁田町)から

平原(へばら)に入部した、とあります。

平原(へばら)地区の集落中程、

越前屋商店さん脇を

山手に上っていくと延命寺があります。

その裏手墓地に

土屋山城守高久の供養塔が

あるとのことです。

また神流町(旧中里村)山室にも

宝篋印塔と位牌が残っています。

位牌は集会所内にあり、

宝篋印塔はその集会所の玄関先にあるそうです。

国道299号線で平原トンネルを過ぎて

1kmくらいで、

山室への道案内があるとのことです。

スポンサーリンク

さらにウェブサイト

「土屋氏の派生と伝承」によりますと、

武田勝頼16将の一人で

軍用金をもって土谷沢(現下仁田町)に

落延びたとのことです。

土屋山城守高久には、

天目山の戦いで滅んだ

武田勝頼の嫡子である

武田信勝の身代わりを立て、

信勝を落ち延びさせたという

伝説があるとのことです。

【熊井土氏(熊井戸氏)】

熊井戸氏は小幡氏の家老を務めた家柄でした。

江戸時代になり、織田信長の次男である

織田信雄が小幡藩の藩主となった時には、

熊井戸氏の館跡は小幡藩邸として

利用されたとのことです。

【土屋氏】

桓武天王の後裔、板東八平氏に数える

中村党の中村宗遠が、

西暦1150年頃に

土屋郷(現平塚市土屋)を治め、

土屋宗遠と名乗ったのが始まりです。

源頼朝の鎌倉幕府樹立に大きく貢献し、

その後室町幕府へも

大きく関与しています。

土屋嫡流は、応永の乱(1400年)以後に

滅亡しますが、

血縁は、安房や甲斐に生き延び、

特に甲斐の土屋氏は、金丸氏が継承しました。

武田24将として活躍しました。

小幡信真の家来として

山中衆(神流川流域の在地領主・土豪)に

土屋上総守等綱がいます。

土屋山城守高久と同族なのでしょうか?

【登城について】

大規模な城ではなく、

山奥でもなく

切立った危険な崖などもないので

登城はできるようです。

しかし整備はあまりされてはなく、

足元もよくない箇所があるので

トレッキング用の靴やポール持参が

よろしいかと存じます。

なお、ヴィラせせらぎの駐車場には

宮坂氏が描いた尾附城跡があります。

【所在地】

〒370-1604 群馬県多野郡神流町尾附

【ヴィラせせらぎ 所在地】

〒370-1613 群馬県多野郡上野村勝山684−1

武田勝頼~甲斐源氏・戦国大名としての甲斐武田氏最後の当主、素質と環境が合わず悲劇が訪れます。

武田信玄~風林火山の軍旗のもとに、戦に明け暮れ駆け抜けていった53年の人生でした。

土屋惣蔵昌恒~出自は金丸氏で武田家最後の家臣にて忠臣、子供は大名になります。

土屋右衛門昌続とその屋敷跡~武田24将の一人で武田信玄死後3年間遺体を隠した場所とのことです。

大乗院~土屋氏屋敷跡、土屋宗遠を祖とする土屋氏は北条氏・足利氏・武田氏・北条氏政・徳川家に仕えました。

千石墻の砦~小幡信真の配下であった浅香播磨守重明が秩父地方の攻略時に築いた砦とのことです。

小幡景憲~甲州流軍学の創始者で「甲陽軍鑑」成立に携わった人物、墓所は厚木市にある蓮生寺。

真下城(上野国)~平将門伝説がありますが、確定しているのは天文年間に児玉党系統の真下氏が築城したことです。

上野・諸城~峠の番所と街道の物見を兼ねた城か?築城者は不詳で武田氏?今井氏?

鉢形城~数万の敵に1か月も籠城した頑強な要害で日本100名城で国の史跡です。

雉岡城~山内上杉氏による築城で後に小田原北条氏、竹谷松平氏の居城となりました。

花園城~築城は平安末期、猪俣党の一族で山内上杉氏の重臣を代々務めた藤田氏の居城です。

この記事へのコメントはありません。