【武田八幡宮】

武田八幡宮(たけだはちまんぐう)は

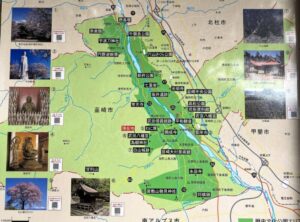

山梨県韮崎市にある神社です。

同市神山町北宮地集落の西部にあり、

旧社格は県社。

本殿は国の重要文化財に指定されています。

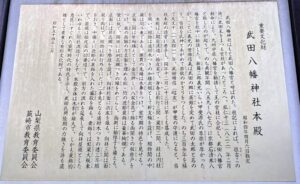

<武田八幡宮(武田八幡神社)本殿・説明>

【武田八幡宮の歴史】

社伝によりますと、弘仁13年(822年)に

宇佐神宮または石清水八幡宮の分霊を

勅命によって勧請し、

地名から武田八幡宮と称したのが草創とされています。

一方で「甲斐国志」は

当宮の別当寺である法善寺(南アルプス市)

の記録に基づき、同じく822年に

空海の夢の中で

八幡大菩薩が武田郷に出現したため

神祠を構えたのを起源としています。

なお、同書では日本武尊の子である

武田王が御殿を設けた事が

武田の地名の由来であり、

武田王が館の北東の祠を

館内に移して祀ったのが

武田武大神の起源としています。

甲斐国には石和八幡宮(笛吹市)や

窪八幡神社(山梨市)など

武田氏により勧請された八幡社が分布しています。

「甲斐国社記・寺記」では、

清和天皇の頃に奉幣と

社領の寄進が行なわれた後、

武田信義が武田八幡宮を氏神とし、

社頭の再建などを行なったということです。

歴代の甲斐国司も

造営を行なったということです。

戦国時代には甲斐守護である

武田晴信(後の武田信玄)が再建し、

社蔵棟札によりますと、

天文10年12月23日(1542年1月19日)に

武田晴信は大檀主として

嫡子である武田義信とともに

再建したということです。

この造営は国主となった

武田晴信の最初の事業でもあったのでした。

「甲斐国社記・寺記」では、

天文10年の再建時には

苗敷山穂見神社(韮崎市旭町)の

別当・阿闍梨栄真が小旦那として

再建に携わったということです。

永禄3年(1560年)に

武田信玄が国中の諸社に対して

甲府の府中八幡宮への参勤を命じた際、

武田八幡宮は甲斐国一宮の

浅間神社など10社とともに

参勤を免除されています。

天正10年2月19日(1582年3月23日)には、

織田信長の甲州征伐に際して、

武田勝頼の妻・北条夫人が

武田勝頼の武運を祈って

祈願文を捧げています。

この祈願文は掛軸に仕立てられ、

県指定の有形文化財となっています。

武田氏の滅亡後、

甲斐の領主となった徳川家康は、

天正11年4月18日(1583年6月8日)に

社領を安堵しています。

また、社記によりますと天正年間に、

平岩親吉に命じて当社の造営を行なったとされています。

慶長9年3月23日(1604年4月22日)には

境内での樹木伐採や放放、

諸役の賦課などが禁止されています。

寛文2年(1622年)に

甲府徳川家の家老が巡見として由緒を調査し、

修復料が支払われています。

また、柳沢吉保は甲府藩主の時代に

修復を行なっています。

スポンサーリンク

安永年間には社殿が大破して修理を行い、

嘉永6年(1853年)にも修復されています。

将軍や国主の代替りの際には

巡見役や役人が参詣し、

国内が不穏な場合には

国主からの神事執行が

依頼されたということです。

柳沢家からは旱魃の際に

雨ごいの祈祷が依頼され、

初穂料として金・300疋が支払われています。

社記によりますと、

正月や祭礼の時には

神主が甲府城の楽屋曲輪まで祈祷札を届け、

甲府勤番が追手門まで出迎えたということです。

【ご祭神】

誉田別命(中殿)

足仲津彦命(左殿)

息長足姫命(右殿)

武田武大神(相殿)

の四柱。

【文化財】

<重要文化財(国指定)>

【本殿】

本殿(附棟札5枚、旧巻斗1箇) – 檜皮葺き、三間社流造

<山梨県指定有形文化財>

◆末社若宮八幡神社本殿 – 檜皮葺、一間社流造

◆石鳥居(附 正面石垣)

◆二の鳥居(附 神額1面 輿石1基)

◆武田勝頼夫人北条氏祈願文

【所在地】

〒407-0042 山梨県韮崎市神山町北宮地1185

【交通アクセス】

(電車・バス)

JR韮崎駅から

韮崎駅からバスで15分

(韮崎市民バス円野線)「武田八幡入口」下車

(車)

中央道「韮崎」ICから車で約15分程度。

【駐車場】

参拝者用の駐車場があります。

【トイレ】

男女別の水洗トイレがあります。

【注意事項】

季節によってはクマがでるそうです。

武田義清(源義清 (武田冠者))~常陸国出身で配流となった先の土地に根差して甲斐源氏の祖となりました。

武田氏館と湫尾神社~ひたちなか市武田は甲斐武田氏発祥の地でした。

武田信義~甲斐源氏であり武田氏の初代当主となり、武田信玄の遠いご先祖様です。

甘利氏館と扇子平山城~甘利氏は甲斐源氏で、戦国時代には武田家臣の譜代家老を務めました。

武田信義館跡~甲斐武田氏の祖である武田信義が館を構え、縁の地名も伝えられています。

甲斐・白山城~武田信義が築城し、戦国時代にはその子孫が城主となった山城で国史跡です。

法善寺(加賀美遠光館跡)~開創より1200年、武田八幡宮の別当寺であった古刹。

この記事へのコメントはありません。