【造海城】

造海城(つくろうみじょう)は、

千葉県富津市竹岡にあった日本の城です。

地図の城の位置が10kmくらい

南にずれて記載されていることがあります。

【別名】

百首城

【城郭構造】

連郭式山城

【天守構造】

なし

【標高(比高)】

99m

【築城主】

真里谷信興

【築城年】

寛正2年(1461年)

【主な改修者】

正木氏

【主な城主】

真里谷氏、正木氏

【廃城年】

天正18年(1590年)

【遺構】

空堀、石垣、土塁、井戸

造海城は、真里谷氏によって築かれた山城です。

里見氏の支配下に入った

天文6年(1537年)以降、

浦賀水道に面していることから、

対岸の小田原北条氏に備えて

里見水軍の拠点として重要な役割を果たしました。

天正18年(1590年)、

小田原の役の後、里見氏が安房一国に

減封されたことにともない廃城となりましたが、

江戸幕末の文化7年(1810年)には

異国船の出没に備えて、

老中である松平定信が幕命により

竹ケ岡台場が設けられました。

現在、城址には空堀や石垣、土塁など

遺構が良好な状態で保存されています。

【造海城の歴史】

寛正2年(1461年)、

真里谷信興により築城されました。

天文3年(1534年)、

真里谷信隆と真里谷信応の間に

家督争いが起こると、

真里谷信隆の子である

真里谷信政が立てこもりました。

天文6年(1537年)、

真里谷信応に付いた

里見義堯に攻められ開城し、

里見氏方の正木氏が入城しました。

天正18年(1590年)、

小田原征伐の後、

里見氏が安房一国に減封され廃城となりました。

江戸時代末期の文化7年(1810年)頃、

城内の北端及び南西端二箇所に台場が設けられました。

スポンサーリンク

【造海城の構造】

浦賀水道に面した南北に伸びる

独立性の高い丘陵上に占地し、

西面を浦賀水道、

北面を白狐川に守られた天然の要害です。

郭は尾根上に四郭を設け、

西側に伸びる支尾根上及谷の上部に

郭が重ねられています。

東側の地形は西側に比べて起伏に乏しいですが、

三柱神社脇の尾根筋及び

外部へと繋がる尾根筋に普請が認められます。

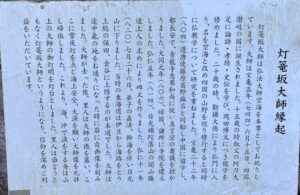

灯篭坂大師から伸びる大手道、

延命寺・三柱神社にあったと

考えられている居館を

それぞれ守る目的で設けられたものと

考えられています。

この他に、大手尾根の付け根付近に

木出根と呼ばれる場所があり、

腰郭が設けられています。

【遺構】

山上の遺構はほぼ完全に残っており、

空堀や石垣、土塁、及び井戸が残っています。

けれども、後に台場が設けられたため、

幕末期の遺構も混在しています。

登城された先輩方の体験談として、

獣道系山城なので、

初心者の方の単独攻城は

お勧めできないとのことです。

細部まで攻めると迷子、

滑落、転落など、

低い山でも遭難の可能性があるとのことです。

【所在地】

〒299-1621 千葉県富津市竹岡

【交通アクセス】

(電車)

JR内房線「竹岡」駅から徒歩15分程度で

登城口の一つである、灯篭坂大師へ。

(車)

館山自動車道「木更津南」ICから40分程度。

【駐車場】

灯籠坂大師堂の駐車場。

8台ほど駐車できるそうです。

【トイレ】

簡易トイレが駐車場付近にありました。

【燈籠坂大師堂・所在地】

〒299-1622 千葉県富津市萩生8-2

※近くの名所

【灯籠坂大師の切通しトンネル】

高さ約10mの灯籠坂大師の切通しトンネルは、

灯籠坂大師堂続く参道となっており、

東善寺のご住職の話によりますと、

造海城の尾根の関係で

上り下りが急であったため、

明治から大正と思われる頃に

鋸山の石切り技法を用い切り出され、

昭和初期に地元において

切下げ工事を行い、現在の形になったとのことです。

夏にはさわやかな涼風が吹き抜ける隠れた名所です。

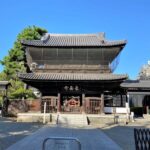

なお灯籠坂大師堂は

弘法大師が行脚中に

そこで腰を休めたという口碑をもつ

東善寺の飛地境内地です。

真里谷城~武田信長が築城し真里谷武田氏の本拠地となった城と云われています。

上総・笹子城~築城は室町時代に真里谷信興によって築かれ、真里谷武田氏の内紛に記されているとのことです。

大多喜城~築城は真里谷信清、徳川四天王の本多忠勝が城主となり今日の大多喜城となります。

峰上城~真里谷氏が築いた歴戦の城で登城するには高難度、七つ堀切が有名です。

佐貫城~室町中期から幕末まで 城主が替わりながら存続、経済交通の重要地でもありました。

勝浦城~築城は真里谷氏、後に正木氏の城で、最後の城主はお万と三浦為春の父の正木頼忠。

鹿野岡城~鴨川富士に築かれ、近年になって城址と判明された城跡で登山道整備。

館山城と八遺臣の墓~安房里見氏最後の城であり、南総里見八犬伝のモデルとなった8人の家臣が眠っています。

岡本城(安房国)~里見氏城跡として国の史跡に指定、里見水軍の拠点として改修されています。

安房勝山城~里見水軍の本拠地の海城、安房に逃れた源頼朝を迎え入れた安西氏の出城との伝承有り。

三舟山(三船山)古戦場~北条氏政VS里見義弘の激闘の結果、里見氏の勝利で勢力挽回の契機

白浜城 (安房国)~安房里見氏の始まりの城、里見義実が拠点としました。

稲村城 (安房国)~天文の内訌の舞台の城、古代以来安房国内で 最も生産性の高い地域。

金谷城~上総と安房の国境の城、天文の内訌で謀殺された里見実堯が在城していたと云われています。

この記事へのコメントはありません。