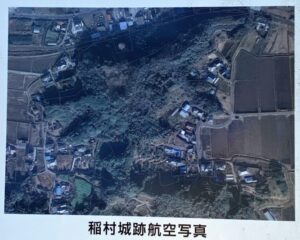

【稲村城】

稲村城(いなむらじょう)は、

安房国安房郡

(現在の千葉県館山市稲付近)にあった

日本の城です。

2012年(平成24年)1月24日に

岡本城(南房総市)とともに

「里見氏城跡」として国の史跡に指定されました。

【城郭構造】

山城

【天守構造】

なし

【築城主】

里見義実

【築城年】

文明18年(1486年)

【主な城主】

里見義豊

【標高(比高)】

64m( 40m )

【廃城年】

天文3年(1534年)

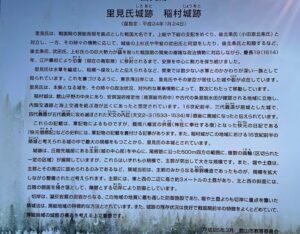

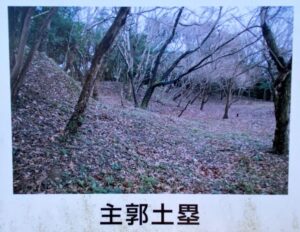

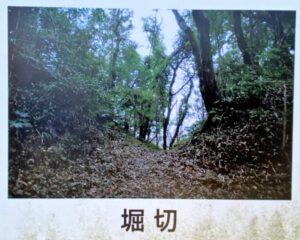

【遺構】

曲輪、堀切、土塁、切通し、虎口

【指定文化財】

国の史跡(「里見氏城跡」として)

館山平野・鏡ヶ浦を見下ろせる

標高64mの丘陵上に築かれ、

東西・南北ともに500m規模を

持つと推定されています。

また、主郭部分の東側を削り、

西側の尾根を盛土した痕跡が

うかがえるとのことです。

伝承では文明18年(1486年)に

里見義実が築城し、

延徳3年(1491年)に

完成したとされていますが、確証はありません。

ただし、築城が15世紀後半と推定されること、

里見氏最初の本拠地とされる

白浜城との間で道が

整備されていたことが

知られていることから、

一次史料からは確認はされてはいませんが、

稲村城が里見氏当主の居城であったこと、

また同時代の人々に

そう認識されていたことは

間違いない事実であるとのことです。

稲村城に本拠を構えることで

里見氏のその後の飛躍を

決定づけたともいえます。

稲村城の立地は国府一帯を一望できる

絶好の構えであったのでした。

このことから稲村への進出は、

まさに守護の掌握する

国衙領=守護領及び国衙機構への

守護支配体制を継承する意味を

持つとされています。

けれども、戦国時代には国衙機能が

喪失されていることから、

里見氏の稲村城進出が

国府を意識したものだと捉えるのは

不適切であるとの反論もあるとのことです。

また稲村城は、古代以来安房国内で

最も生産性の高い地域、

およびその水系を管理・掌握する

位置にあったと推測され、

館山平野の農業生産構造における

稲村城の位置を

重要視するべきとする指摘もあるとのことです。

スポンサーリンク

天文2年(1533年)から

翌年にかけて発生した天文の内訌が

「稲村の変」と呼ばれているように、

同城が舞台となっています。

最も、伝承として伝えられている

内訌の経緯と現存の文献などから

推定される内訌の経緯は

大きく異なっています。

この内訌で稲村城主であった

4代当主里見義豊は、

従兄弟である里見義堯に滅ぼされて

家督を奪われて稲村城も

そのまま廃城となったのでした。

稲村城は里見義通と里見義豊、

いわゆる前期里見氏の居城だと

考えられています。

里見義豊が里見義堯に攻め滅ぼされた

「天文の内訌」の舞台となった城であり、

この結果、里見氏の嫡流は途絶えました。

そして里見義堯を祖とする

後期里見氏がはじまり、

稲村城は廃城となりました。

城址には土塁や堀切、切通しなどの遺構を

確認することができます。

<登城口>

稲村院阿弥陀堂そばにある道が確実なようです。

内房線・稲踏切のそばに登城口があるようです。

<西柵堂・西柵>

防火水槽の近くにあった道です。

頂上の城山まで道が続いているかは

確認できませんでした。

【所在地】

〒294-0012 千葉県館山市稲115

【交通アクセス】

(電車)

JR内房線「九重」駅から徒歩10分

(車)

館山自動車道・木更津南ICから90分

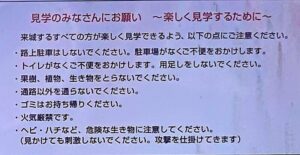

【駐車場】

専用の駐車場はありません。

案内板が設置されている「西柵」と呼ばれる

辺りの駐車スペースは

4輪車1台、バイクは2~3台駐車できます。

ただしむきだしの防火水槽があるので、

消防車が停車できるようにご配慮下さい。

また上記の駐車場から田畑を挟んで

向かい側には撮影のみなど短時間でしたら

停車できそうなスペースがあります。

【トイレ】

城跡にはトイレはありません。

内房線を挟んで反対側には、

・セブンイレブン

・ローソン

・おどや(スーパーマーケット)

がありますので先に済ませて

おくのがよろしいかと存じます。

白浜城 (安房国)~安房里見氏の始まりの城、里見義実が拠点としました。

三舟山(三船山)古戦場~北条氏政VS里見義弘の激闘の結果、里見氏の勝利で勢力挽回の契機

岡本城(安房国)~里見氏城跡として国の史跡に指定、里見水軍の拠点として改修されています。

安房勝山城~里見水軍の本拠地の海城、安房に逃れた源頼朝を迎え入れた安西氏の出城との伝承有り。

金谷城~上総と安房の国境の城、天文の内訌で謀殺された里見実堯が在城していたと云われています。

鹿野岡城~鴨川富士に築かれ、近年になって城址と判明された城跡で登山道整備。

勝浦城~築城は真里谷氏、後に正木氏の城で、最後の城主はお万と三浦為春の父の正木頼忠。

館山城と八遺臣の墓~安房里見氏最後の城であり、南総里見八犬伝のモデルとなった8人の家臣が眠っています。

この記事へのコメントはありません。