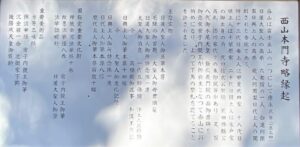

【西山本門寺】

西山本門寺(にしやまほんもんじ)は、

静岡県富士宮市西山にある、

単立の本山です。

日興の法脈を継承し、

勝劣派、富士門流に属し、

静岡県の駿東地方に所在する、

上条大石寺、重須本門寺、下条妙蓮寺、

小泉久遠寺とともに同門流の「富士五山」を構成し、

さらに、京都要法寺、伊豆実成寺、

保田妙本寺とあわせて「興門八本山」

のひとつにも数えられています。

境内は全体で360町歩の広さがあり、

黒門から本堂裏手の墓地まで

直線で2kmの広大な敷地をもっています。

【寺の歴史】

西山本門寺の開山より45年前となる

永仁6年(1298年)、

日代上人の師である日興上人が富士郡北山の地に

本門寺(北山本門寺)を開山しました。

その45年後、日代上人が、

西山に本門寺を開山したため、

北山と西山に本門寺が

両立することになりました。

日興の弟子日代は、師が没すると

重須本門寺を相承しました。

その後、重須の地頭石川実忠や

信徒らと対立し、

子弟を連れて重須本門寺を離山しました。

康永3年(1344年)、

西山の地頭大内安清から寺地の寄進を受け、

西山本門寺を建立しました。

紆余曲折を経て、天正年間には、

当地で最大勢力を誇っていた

武田勝頼の庇護を受けていた西山本門寺も、

天正10年の武田家滅亡後は、

徳川家康から諸役免除の朱印を与えられ、

徳川家の庇護を受けるようになりました。

18世日順は、京都上行院を通じて

後水尾天皇の皇女常子内親王の帰依を受けました。

常子内親王は、延宝6年(1678年)、

後水尾天皇の位牌を当寺に納め、

天和3年(1683年)には書写した法華経を

両親の菩提のために納めました。

常子内親王の夫である近衛基熙が関白になった際、

書写した祈祷経を納め、西山本門寺を祈祷所と定めました。

寺伝によりますと、

日順の父である原宗安(原志摩守)は、

本因坊日海(本因坊算砂)の指示により、

織田信長の首を西山本門寺まで持ち帰り、

柊を植え首塚に葬ったということです。

寺にある柊は推定樹齢450~500年とされ、

年代的にも符合しています。

<織田信長公の首塚案内>

<織田信長公の首塚>

20世日圓は、水戸徳川家の出身により、

徳川光圀の寄進を受けて伽藍を整えたとのことです。

スポンサーリンク

安政2年(1855年)10月、

大地震に遭って本堂、御影堂、垂迹堂などが倒壊し、

諸堂もまた大破となりましたが、

その後復興に努め、

現今本堂、宝蔵、鐘楼、総門等があります。

【西山本門寺と織田信長公】

この西山本門寺と信長公との結びつきは、

古くから地元では織田信長公の首塚が

本堂奥の大柊のもとに

安置されているということが

口伝としてあったとのことです。

その根拠となるのは

第18代であった日順上人

(1602年~1688年)の

内過去帳の旧暦6月2日の

「惣見院信長」の記述で、

以来、本門寺では歴代上人の口伝で

織田信長公を供養してきたとのことです。

本能寺の変で織田信長公と共に死んだ

原一族が残した「原家記」があります。

原志摩守が混乱の中から父と兄、

それに織田信長公の首を持ち出し、

山道伝いに駿河にたどりつき、

富士郡本門寺の本堂裏手に

三つの首を埋めたと記されているとのことです。

以来、この西山本門寺には「信長の首塚」が

代々ひそかに言い伝えられ、

状況証拠となる過去帳を見つけたとのことです。

【日順上人は原一族】

なお日順上人は「原家記」を残した原一族でした。

同寺復興のため、朝廷・公家の支持を得て

江戸幕府相手に寺格復権に向けての

活動をしたとのことです。

寺伝によりますと、本能寺の変当日、

織田信長の供をしていた原志摩守が

本因坊算砂の指示により

この寺に運んで供養したとのことです。

織田信長の死を知り、旧知の原志摩守に

首を西山本門寺まで運ぶよう

命じたとのことです。

原志摩守の子である日順を弟子とし、

寺の第18代上人としています。

この日順上人こそ、

常子内親王に働きかけて

後水尾天皇夫妻の位牌を安置させた

人物であるとのことです。

寺には日順上人の自筆過去帳があるとのことです。

スポンサーリンク

【織田信長と富士山】

「信長公記」によりますと、

織田信長は天正10年(1582年)3月10日に

安土城を出発し、諏訪・甲府の戦後処理を終え、

同年4月21日に安土城に帰陣しています。

この約1ケ月におよぶ東国巡回は、

織田信長は戦勝後の論功行賞が主な目的であり、

武田家滅亡の凱旋紀行であったと見られています。

織田信長にとって初めての東国遠征でした。

それは鎌倉時代における

源頼朝公が東夷を従え、

打倒平家の挙兵をして、

富士の巻狩りといった大規模な

軍事演習を実施している事から

この甲州征伐には、

武田家滅亡後の事後処理だけでなく、

権威拡張に向けた巡回の意味もあり、

天下統一を目前にした

凱旋紀行であったと考えられています。

「信長公記」(巻15)でも、織田信長は

武田家討伐の成功と

富士山をこの目で初めて見た嬉しさから

小姓と馬を走らせて楽しんだこと、白糸の滝、

上井出の人穴、源頼朝公が富士の巻狩りの際に

陣を張った狩宿などに立ち寄ったと記されています。

現在も富士宮市の浅間大社東側には、

御殿町と呼ばれる場所があり、

当時、織田信長公が腰掛けた「富士見石」など、

織田信長公が富士の麓の富士宮市(大宮)を訪れた

と思わせる史跡や地名が残っています。

天正10年(1582年)6月2日未明、

明智光秀の謀反により、本能寺で織田信長公は生涯を閉じます。

今は感銘を受けた富士山のふもとで静かに眠っています。

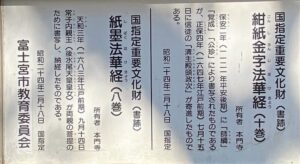

紺紙金字法華経(開結共)10巻

紙墨法華経 8巻 常子内親王筆

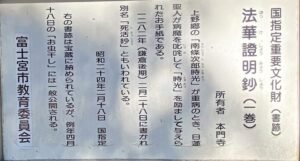

法華證明鈔 日蓮筆

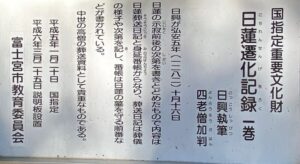

日蓮遷化記録 日興筆 弘安5年(1282年)

<静岡県指定有形文化財>

西山本門寺本堂厨子

<静岡県指定天然記念物>

西山本門寺の大ヒイラギ

<富士宮市指定天然記念物>

西山本門寺のシダレマキ

【交通アクセス】

JR東海・身延線「芝川」駅から車で10分程度。

【所在地】

〒419-0313 静岡県富士宮市西山671

【駐車場】

参拝者用の駐車場が

大銀杏・梵鐘付近の境内横にあります。

【トイレ】

男女別の綺麗な水洗トイレがあります。

織田信長について~駆け足で手短にわかる織田信長の49年の華麗で残酷な生涯

源頼朝の生涯~武家政治の創始者~武家源氏の主流の御曹司でイケメンだったそうです。

曽我兄弟の縁の地・富士宮市~井出の代官屋敷・曽我八幡宮・曽我兄弟の供養塔・曽我の隠れ岩・音止の滝

曽我兄弟の縁の場所(富士市)~化粧坂少将(姫宮神社)・曽我寺・曽我八幡宮・五郎の首洗い井戸

若獅子神社~若獅子とは戦時中の少年戦車兵の愛称、帰還戦車・九七式中戦車があります。

この記事へのコメントはありません。