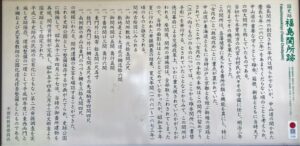

【木曽福島関所】

福島関所(ふくしませきしょ)は、

中山道にあった関所の一つです。

諸国関所一覧表によりますと、

福島(福島関所)は、

所在地が信濃国筑摩郡で、

管理者が山村甚兵衛家、

管理者身分が尾張藩代官でした。

また、関所の最重とされ、

東海道の今切関所、

箱根関所と同等の扱いでした。

現在は長野県木曾郡木曽町福島。

関所は、宿場の北入口にありました。

歌川広重も「木曾街道六拾九次 福島」

として描いています。

【福島関所の設置】

木曾福島関所の設置時期には諸説あります。

慶長7年(1602年)、

慶長8年(1603年)、

慶長9年(1604年)、

または慶長7年以前とする説、

大阪の陣の頃との説があります。

なお「心計記」によりますと、

妻籠に口留番所がおかれていましたが、

関ケ原以降の交通整備により

福島に移転したとのことです。

元和9年(1623年)に、

福島関所は妻籠口留番所に代わって

本格的な関所が置かれたとのことです。

【福島関所の所在地】

福島関所の所在地は、

木曾谷のほぼ中央、駒ヶ岳の北支脈が

木曾川に迫る突端の根の井山(関山)麓の

崖上にあります。

木曽福島関所の所在地については、

「木曽路名所図会」に示されているとのことです。

【福島関所の改め】

福島関所を支配したのは

山村甚兵衛家でした。

スポンサーリンク

<「入鉄炮出女」>

木曾福島の改めは、

「諸国御関所改方之次第」に示されているとのことです。

また、「木曽路名所図会」によりますと、

「入鉄炮出女」の検閲が

東海道の今切関所(荒井)並みと記されています。

【贄川番所】

木曾路が山間の脇路が多いこともあり、

福島関所を補った贄川(にえかわ)の

添番所がありました。

贄川は長野県塩尻市で、

木曽路最北端の宿場となります。

なお古くは温泉があって「熱川」と

書かれていたそうです。

温泉が枯れてからは

現在の漢字を当てるようになったとか。。

福島関所の添番所として

贄川番所は「入女」を改め

「出女」は手形の有無を改めましたが、

「鉄炮」は改めていなかったとのことです。

諸国関所一覧表によりますと、

贄川は信濃国伊那郡にあり、

管理者は山村甚兵衛、

管理者身分が尾張藩代官で、

関所の役割は重としてあるとのことです。

【関所の廃止】

慶応3年(1867年)、

明治の政変により

関所は「入鉄炮出女」が緩和されました。

その後、大政奉還に伴い

関所の警衛を厳しくするよう

命じられていました。

明治2年(1869年)、

廃関の令によって

木曽福島関所を含む全国の関所が廃止されました。

【関所の復元と史跡指定】

福島関所跡は、寛文8年(1688年)頃の古絵図、

2次にわたる発掘調査により、

番所敷地及び諸施設(番所・門・塀・棚等)

の配置が確認されました。

昭和54年(1979年)に福島関所跡は、

「江戸幕府の交通政策史上における

遺構として極めて重要なものとして、

旧中山道に接する家中屋敷部分を含め関所跡」、

として「福島関跡」の名称で

国の史跡に指定されました。

福島関所に関する資料は

福島関所資料館で展示されています。

【福島関所資料館】

木曽福島関所に隣接しており、

資料館では関連する古文書や用具を展示しています。

<概要>

当時の門などを復元し、

資料館は関所に関する資料を展示しています。

<休館日>

年末年始、

12月~3月の間の毎週火曜日

(祝日の場合は翌日)

<開館時間>

(4月~10月)

午前8時~午後5時30分

8:00~17:30

(11月)

午前8時~午後4時30分

(12月~3月)

午前8時30分~午後4時30分

<利用時間>

午前8時30分~午後4時30分

※二通りの利用(開館)時間の期間があります。

すぐ上の利用時間内に訪れるのがよいかもしれません。

スポンサーリンク

<利用料>

◆3館共通券:900円

(福島関所資料館・山村代官屋敷・興禅寺)

◆2館共通券

(福島関所資料館・山村代官屋敷)

大人:550円

小中学生:275円

◆単独券

一般=大人(高校生以上):300円

小中学生:150円

障がい者=大人(高校生以上):100円

障がい者(小中学生):100円

◆団体(15名以上)等の割引きあり

※木曽町民は無料です。

※ご利用される際は最新の情報をご確認下さい。

<電話>

0264-23-2595

<見学時間の目安>

一般的見学時間:20分程度

概略的見学時間:15分程度

(木曽広域公式観光サイトより)

<駐車場台数>

15台

<駐車場料金>

無料

【所在地】

〒397-0001 長野県木曽郡木曽町福島5031−1

奈良井宿~中山道34番目の宿場で最も標高が高く日本最長の宿場町。C12静態保存(デフ付)あり。

三留野 SL公園~かつての三留野宿にD51351が腕木式信号機と共に静態保存されています。

赤沢自然休養林(日本三大美林)の森林鉄道に乗車しました。森林浴発祥の地です。

臨川寺~天下の奇勝「寝覚めの床」があり、浦島太郎が住み着いた地との伝説があります。

徳音寺にある木曽(源)義仲公之墓と小枝御前・巴御前・樋口兼光・今井兼平の墓、義仲館と巴淵

興禅寺にある木曽義仲公之墓、木曾義康・木曽義昌父子、山村氏歴代の墓地もあります。

木曽義仲公館跡(旗挙八幡宮)~治承4年(1180年)千余騎を従え平家打倒の旗挙をした地です。

須原城~木曽氏が築城し須原宿として栄え馬籠宿から洗馬宿までの街道を整備しました。

木曽小丸山城~応永年間(1394年~1428年)に築かれた山城です。

この記事へのコメントはありません。