【海蔵寺】

海蔵寺(かいぞうじ)は、

神奈川県鎌倉市扇ガ谷(おうぎがやつ)にある

臨済宗建長寺派の寺院です。

山号は扇谷山(せんこくざん)。

本尊は薬師如来です。

【歴史】

建長5年(1253年)に

宗尊親王の命により藤原仲能が

七堂伽藍を備えた寺院を創建しましたが、

元弘3年(1333年)の新田義貞の

鎌倉攻めの際に焼失してしまいました。

応永元年(1394年)に

鎌倉公方である足利氏満の

命を受けた扇谷上杉の2代目にあたる

上杉氏定が建立し、

心昭空外を開山として再興されたと伝えられています。

【拝観時間(入館時間)】

午前9時30分から午後4時

【境内】

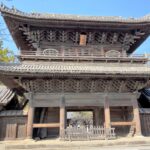

【山門】

四脚門。

修理時に台輪(柱上に渡す水平材)から

応仁2年(1468年)の墨書が

発見されましたが、

現在の門は大部分の材が

江戸時代のものとなっています。

【本堂】

源頼朝を暗殺しようとした

平景清とその娘である人丸姫の

伝説が秘められている

十一面観音を安置しています。

本堂裏手には、

現住職が造営した

心字池の庭園がありますが非公開です。

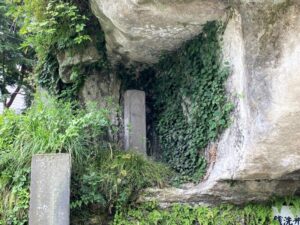

<平景清窟>

平景清が幽閉されていたとされる仮粧坂近くの石牢。

<平景清と人丸姫>

建久6年(1195年)、平景清は

東大寺の大仏殿落慶供養のため

に参列した源頼朝を

暗殺しようとして捕らわれて

仮粧坂近くの石牢に

幽閉されてしまいました。

平景清の娘である人丸姫は、

捕えられた父に会うため

京都より鎌倉に下ってきましたが

会うことは叶いませんでした。

父親の平景清の死後に尼となり、

平景清が幽閉されていた石牢の上に、

平景清の守本尊を祀りました。

それが向陽庵とのことです。

その数年後に亡くなった人丸姫は、

扇ガ谷近辺に葬られ、

そこは人丸塚と呼ばれていたとのことです。

現在は安養院に預けられているとのことです。

なお、向陽庵の守本尊が

現在、本堂に祀られている

十一面観音菩薩とのことです。

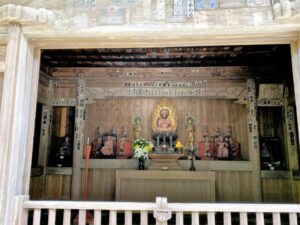

【薬師堂(仏殿)】

寄棟造、桟瓦葺きです。

禅宗様を基調とし、内部は土間としています。

正面仏壇に薬師如来像と

向かって右には日光菩薩、

向かって左には月光菩薩像があります。

更に左右に六体ずつ十二神将像を安置し、

堂内右側には伽藍神像、達磨大師、

弘法大師像が祀られています。

左側には位牌を安置しています。

位牌の大きさは1.8メートルほどで

それぞれ応永30年(1423年)と

永正12年(1515年)という古いもので

鎌倉では現在はこの海蔵寺だけであるそうです。

堂は安永6年(1777年)または

同7年に鎌倉の浄智寺から移築したものと伝えています。

天正5年(1577年)の棟札が残っていますが、

移築時に大幅な修理が加えられています。

本尊薬師如来坐像の胎内には、

源翁和尚(空外)が赤児の泣き声を頼りに

土中から掘り出したと伝える

仏面を納めており、

その伝説から啼薬師(なきやくし)、

児護薬師(こもりやくし)との通称があるとのことです。

スポンサーリンク

【底脱の井(そこぬけのい)】

寺の入口にあり、

鎌倉十井(じっせい)の一とされています。

安達泰盛(安達盛長の曾孫)の娘千代能が

「千代能がいただく桶の底ぬけて

水たまらねは月もやどらず」

が詠んだことが由来と伝えられています。

あるいは上杉家の尼が

「賎の女が戴く桶の底ぬけて

ひた身にかかる有明の月」

と詠んだことによるともいわれています。

【十六の井】

「十六井戸」とも。

薬師堂裏手の岩窟内にあります。

弘法大師によって掘られたとの

言い伝えがあります。

岩窟の床面に縦横各4列、計16の丸穴があり、

水が湧き出しています。

井戸ではなく、納骨穴とも、

十六菩薩になぞらえたものとも

云われていますが、

正確なことはわかってはいません。

岩窟の正面奥壁には

観音菩薩像と弘法大師像が祀られています。

他に嘉元4年(1306年)銘の

阿弥陀三尊像板碑が

壁面に安置されていましたが、

現在は鎌倉国宝館に寄託されています。

なお、「十六の井」の拝観は100円です。

【花暦】

よく手入れされた境内に咲く

四季の花の美しいことでも知られています。

<春>

ユキヤナギ、カイドウ、梅

<夏>

ノウゼンカズラ、フヨウ

<秋>

ハギ、サザンカ、桔梗

<冬>

水仙、福寿草

【所在地】

神奈川県鎌倉市扇ガ谷4-18-8

【交通アクセス】

鎌倉駅より徒歩20分程度

源頼朝の生涯~武家政治の創始者~武家源氏の主流の御曹司でイケメンだったそうです。

杉本寺(鎌倉)鎌倉最古のお寺で創建は天平時代で源頼朝寄進の十一面観音が安置されています。

この記事へのコメントはありません。