【鎧橋・鎧の渡し跡】

【鎧橋】

日本橋川には幾つかの橋が架かっており、

その一つに鎧橋があります。

鎧橋は明治5年にはじめて架けられ、

その頃は橋の上を市電が走っていたとのことです。

現在の橋は昭和32年に架けられましたが、

その後、川の上に高速道路が建設され、

鎧橋自体は川と高速道路の間に

位置することになってしまっています。

【鎧の渡跡】

ところで、この地一帯は、

その昔は入江が深く入り込んでおり、

下総方面への渡し場となっていたとのことです。

名称の由来として、

以下のような伝承が残されています。

<名称の由来>

平安時代の永承年間(1046年~1053年)に

源義家が奥州平定の途中、

この渡しに来た時、

急に暴風雨に遭い、

渡しが使えなくなってしまったとか。

そこで、着ていた鎧を脱いで

海神(龍神)に供え祈ったところ、

暴風雨が収まり、

渡ることができたとのことです。

その後、この渡しを

「鎧の渡」と呼ぶようになったとのことです。

<平将門伝説>

平将門公の伝説が残り、

平将門自身が兜と鎧を

納めたところと伝えられています。

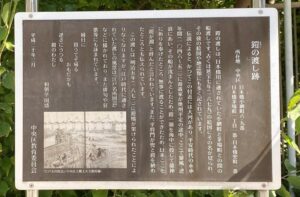

<江戸名所図絵>

この渡しは、明治5年(1872年)に

鎧橋が架けられたことにより

なくなりますが、

、江戸時代に通されていた

渡しの風景は「江戸名所図絵」などに

描かれております。

また俳句や狂歌等にも詠まれています。

縁日に 買うてぞ帰る おもだかも

逆さにうつる 鎧のわたし

和朝亭 国盛

【所在地】

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町1−1

兜神社~平将門公にまつわる言い伝えがあり証券界の守り神でもある東京のお社です。

鎧神社~日本武命や平将門公にまつわる伝承があり人々の崇敬を集めてきた東京のお社です。

この記事へのコメントはありません。