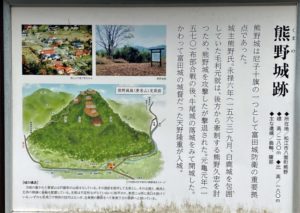

【熊野城】

熊野城(くまのじょう)は島根県松江市八雲町にあった日本の城。

【別名】

要害山

【城郭構造形態】

連郭式山城

【天守構造】

なし

【築城主】

熊野久忠

【築城年】

15世紀

【主な城主】

熊野氏、天野隆重

【廃城年】

慶長5年(1600年)?

【遺構】

郭

【城の説明】

熊野城は、熊野氏によって築かれた山城です。

尼子氏時代には、

月山富田城防衛の要として重要視され、

尼子十旗の一つに数えられていました。

【城の構造】

熊野城は、独立性の高い要害山に主郭を置き、

山麓に延びる三方の尾根上に郭が連続しているそうです。

特に東の緩斜面上には

細長い郭が雛壇状に連なり、

東麓の土居成と呼ばれる

屋敷地に続いているそうです。

【技術】

熊野城には天正年間に

天野隆重が入ったと伝わっていますが、

城跡は土塁を用いない

尼子氏流築城術の特徴を

良く残しているとのことです。

【歴史】

15世紀頃、熊野久忠 (くまのひさただ)により築城されました。

<永禄6年(1563年)9月>

毛利元就に攻められましたが、

熊野氏は良く守りこれを退けました。

熊野鉄砲揃の戦いと称されています。

<永禄9年(1566年)11月>

月山富田城が開城したため、熊野城も開城しました。

<永禄12年(1569年)>

尼子勝久の挙兵に応じた熊野久忠が奪還し、

尼子方の拠点となりました。

<元亀元年(1570年)>

布部山の戦いで尼子方が大敗を喫すると、

諸城と共に熊野城も開城となりました。

<天正年間(1573年~1593年)>

月山富田城から城督であった天野隆重が移り、

居を構えました。

【所在地】

島根県松江市八雲町熊野(要害山)

月山富田城~出雲国守護の城、170年間尼子氏6代の本拠地で別名は天空の城、日本五大山城です。

三笠(牛尾)城跡・島根県~尼子十旗で尼子再興軍の拠点の城。城主は牛尾氏。

須我神社~日本初之宮で和歌発祥の地と伝わっています。かつては海潮(うしお)郷でした。

玉造要害山城・城主の湯氏は、宇多源氏佐々木一族で、戦国の知将にて辣腕大名の亀井茲矩のご先祖です。

神西城~尼子十旗・城主の神西氏は武蔵七党の小野氏が先祖です。最後の城主は神西元通。

高瀬城(出雲)、鳶ヶ巣城・平田城と同じく宍道湖の水軍の要衝として重用された城で尼子十旗。

三笠山城・島根県~尼子十砦~山中鹿介が祈った三笠山の月の場所。

付近の観光地

熊野大社~火の発祥の神社として出雲國一之宮

この記事へのコメントはありません。