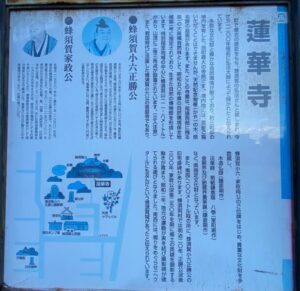

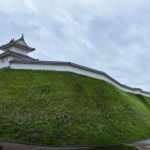

【蜂須賀城】

蜂須賀城(はちすかじょう)は、

尾張国海東郡蜂須賀村、

現在の愛知県あま市蜂須賀にあった日本の城です。

蜂須賀城は蜂須賀小六の名で知られる

蜂須賀正勝が生まれた城です。

蜂須賀氏は織田信秀によって

蜂須賀城を追われ、以後は宮後城を居城とします。

蜂須賀正勝が木下秀吉に協力して

墨俣城の築城に一役買うなど、

木下秀吉の参謀役として

出世していくのは、

宮後城に移ってからのことです。

現在城址のすぐそばには、

蜂須賀家の菩提寺である蓮華寺があります。

本堂裏の奥の院には、

蜂須賀正勝と蜂須賀家政の墓碑もあります。

寺の南西側に蜂須賀家の旧宅跡があり、

今は圓龍院の南東角に石碑があります。

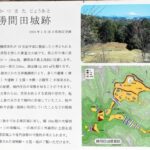

【縄張形態】

平城

【標高(比高)】

1.4m

【築城主】

蜂須賀氏

【主な城主】

蜂須賀正利、蜂須賀正勝

【交通アクセス】

(電車)

名鉄津島線「青塚」駅から

徒歩約15分

(車)

東名阪自動車道「蟹江」IC⇒県道65号線

【駐車場】

連華寺駐車場

【所在地】

〒490-1225 愛知県あま市蜂須賀大寺

【蜂須賀氏】

蜂須賀氏(はちすかし)は、

武家・華族だった日本の氏族です。

蜂須賀正勝(小六)が

羽柴秀吉に仕えて大名となり、

その息子の蜂須賀家政が1585年に

阿波国徳島に入封しました。

江戸時代にも

徳島藩25万石の藩主を

世襲し続け、維新後には

華族の侯爵家に列しました。

【出自】

蜂須賀氏の系図で信憑性があるのは、

「寛政重修諸家譜」・「系図纂要」に

記されている正利あたりからです。

正利・正勝・家政と3代続いて、

小六(小六郎)または

彦右衛門を通称としています。

それ以前については

異説が多数あり、

極めて不確かとなっています。

南北朝時代に蜂須賀氏の遠祖とされる

景成(二郎兵衛尉)なる人物が

南朝方の武将として活躍し、

その子孫の正昭(正秋)が、

尾張国蜂須賀郷を領し、

蜂須賀氏を称するようになり、

正勝の曾祖父・正永(広秋、正氏、広昭)

を始祖とする説があります。

別説では、織田大和守家・織田敏定の

重臣俊家を広俊(正成)の父として、

家祖と推定しているとのことです。

スポンサーリンク

【家紋】

蜂須賀氏が用いる家紋は複数あります。

足利義昭から蜂須賀正勝が賜ったとされる

桐紋(五三桐)を、

主君羽柴氏の家紋を憚って、

転じた柏紋(抱き柏)。

そして平家打倒の挙兵の際に

源頼政が高倉王(以仁王)より

賜ったという万字(左万字)(蜂須賀万字)、

稲丸などとなります。

桐紋や万字は源姓を由来にする家紋で、

特に万字紋は、

摂津源氏頼弘流を示すものであります。

【蜂須賀氏の経歴】

美濃国に隣接する

尾張国海東郡蜂須賀郷

(愛知県あま市蜂須賀)を領した国人で、

川並衆であったともされています。

蜂須賀正勝の曾祖父・正永の代までは

尾張守護の斯波氏に仕えていましたが、

斯波氏が衰えたため、

父の正利の代には

美濃国の斎藤氏に従ったということです。

正勝(小六)の代になって蜂須賀氏は

織田氏の配下に属して、

歴史の表舞台に登場します。

蜂須賀正勝は織田氏の武将となった

羽柴秀吉の与力として活躍し、

天正9年(1581年)に

播磨国龍野に入封して大名となりました。

その嫡子である蜂須賀家政は

天正13年(1585年)に

阿波国徳島に入封し、

阿波国一国17万3千石

(18万6千石とも)の大名となりました。

豊臣秀吉の死後、関ヶ原の戦いにおいて、

蜂須賀家政の子である蜂須賀至鎮が

東軍に与したことにより

所領の阿波国を安堵されます。

さらに大坂の陣後に

淡路国一国を加増され、

2ヶ国都合25万7千石を領しました。

子孫は外様大名の大藩徳島藩の藩主として、

代々従四位下の位階と

阿波守や淡路守の官職を

世襲するとともに、

徳川将軍家から松平の名字と偏諱を受けました。

延宝6年(1678年)、

蜂須賀綱矩の代に伯父である隆重に

5万石を分与して支藩の富田藩を

創設していますが、

享保10年(1725年)に

富田藩主蜂須賀正員が

徳島藩宗家に襲封したため

富田藩は宗家に還付されました。

以降は領地の変動がないまま

明治維新を迎えました。

なお8代蜂須賀宗鎮・

9代蜂須賀至央は

高松松平家

(水戸徳川家の御連枝)からの養子、

10代蜂須賀重喜は

秋田佐竹家からの養子で、

元々の蜂須賀氏の血筋ではありませんでした。

また、13代藩主蜂須賀斉裕の実父は

11代将軍徳川家斉であり、

最終的には徳川将軍の血筋となりました。

スポンサーリンク

【明治以降】

明治維新後、最後の徳島藩主蜂須賀茂韶は、

明治2年(1869年)の

版籍奉還で徳島藩知事に転じ、

明治4年(1871年)の

廃藩置県まで務めました。

大正から昭和期に18代当主となった

蜂須賀正氏侯爵は

世界的な鳥類学者として

知られているとのことです。

昭和20年(1945年)7月に

侯爵位を返上しました。

2018年現在の当主は、

第19代であり、歴代の当主で

唯一の女性です。

実子はなく、養子も

取っていないため、

蜂須賀家最後の当主ということです。

蜂須賀家政~豊臣秀吉の友・小六の息子でやがて親家康大名、阿波踊りをはじめさせた徳島藩祖。

勝幡城~織田信長誕生の城、二重の堀に囲まれた館城で尾張の中近世史上、重要な城跡と見られています。

羽柴秀吉(豊臣秀吉・木下藤吉郎)下層民から天下人の生涯を手短に!

織田信長について~駆け足で手短にわかる織田信長の49年の華麗で残酷な生涯

織田信秀とは 織田信長の父親~配下の清洲三奉行から戦国大名となり、信長に託す!

荒子城跡~築城は前田利春、四男であった前田利家が家督を継ぎ城主となりました。

木下勝俊と木下長嘯子宅跡~中村公園(秀吉清正公園)(名古屋)にあります。

この記事へのコメントはありません。