【江田館跡】

猛将・江田行義の館跡。

鎌倉攻めで活躍した江田行義の館跡と伝えられ、

後に金山城四家老の一人である矢内四郎左衛門が

館を拡張して住んだと伝えられています。

現在も堀や土塁はほぼ築造時の姿を残しています。

【形態】

平城

【築城者】

江田頼有

【遺構】

曲輪・土塁・空堀

【構造】

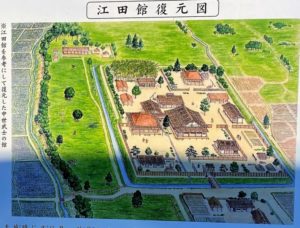

江田館跡は、木崎台地の西端部に立地しています。

新田荘を代表する館跡のひとつで、昭和22年に

群馬県史跡第1号に指定されていました。

そして平成12年には新田荘遺跡として

国史跡に指定されました。

堀之内と呼ばれる部分は、東西約80m、

南北約100mの方形で、

堀がほぼ全周し、

この内側には土塁が巡らされています。

南辺と東辺の二箇所では堀が切れ、虎口が造られています。

堀の東辺と西辺は、外敵を防御するために直角に折れ曲がっています。

周囲には黒沢屋敷、毛呂屋敷、柿沼屋敷と呼ばれる郭があり、

反町館跡と同様に戦国時代に城郭化されたと推定されます。

【歴史】

築造年を示す史料はありませんが、

反町館跡と同様に、

鎌倉時代から南北朝時代の築造と推定されます。

この館の主として、

鎌倉攻めに従軍した江田行義の館であったと伝えられています。

その後、戦国時代には

金山城主横瀬氏の家臣矢内四郎左衛門が

館を拡張して住んだと伝えられています。

北側の土塁には「義貞様(ぎていさま)」

と呼ばれる祠があります。

江田館跡はほぼ築造された当時の姿をとどめている貴重な館跡です。

反町館跡とともに代表的な館跡で、

堀や土塁はほぼ築造時の姿をとどめています。

南北約100m、東西80mで、

館跡の東西の中ほどに堀が屈曲した部分があり、

南側と東側の二カ所に出入口である虎口があります。

鎌倉攻めで活躍した江田行義の館跡と伝えられています。

戦国時代には金山城の支城となりました。

【所在地】

〒370-0342 群馬県太田市新田上江田町924-1ほか

【交通アクセス】

【鉄道】

東武鉄道伊勢崎線「太田」駅⇒バス

【車】

北関東自動車道伊勢崎IC⇒国道17号線⇒県道311号線

駐車スペース有り(江田館跡の説明看板付近)

スポンサーリンク

<場所>

青印は駐車スペース出入り口付近です。

江田館跡の説明看板が近くに設置されています。

【江田行義】

江田 行義(えだ ゆきよし)は、南北朝時代の武将。

江田氏は上野国新田郡世良田郷を支配する新田氏の一族。

新田義貞麾下。

同族の大館氏明らと共に後醍醐天皇に従い、

建武政権では武者所三番頭人をつとめました。

建武3年/延元元年(1336年)湊川の戦いにて戦うも、

その後の消息は不明となっています。

【湊川の戦い】

湊川の戦い(みなとがわのたたかい)は、

南北朝時代の延元元年/建武3年5月25日(1336年7月4日)に、

摂津国湊川(現・兵庫県神戸市中央区・兵庫区)で、

九州から東上して来た足利尊氏・足利直義兄弟らの軍と、

これを迎え撃った

後醍醐天皇方の

新田義貞・楠木正成の軍との間で行われた合戦です。

足利軍は推定35000に対して

新田義貞及び楠木正成連合軍は

推定17500と見られています。

この戦いで新田軍と楠木軍は分断された後、

楠木軍は6時間にも及ぶの合戦の末、

楠木正成と弟である楠木正季は敵軍に

刺し違えて自害し、

残りの腹心である和田正隆らも皆自害したと伝わります。

【湊川の戦い・本戦】

楠木正成の戦死後、

足利尊氏と直義は合流し、新田義貞の攻撃へ向かいました。

この時、新田義貞は西宮に逃がれていましたが、

湊川から襲来する軍勢、

つまり足利尊氏、足利直義こそが本来の敵であると感じ、

西宮から軍勢を返したと言われています。

そして、新田義貞は4万余騎の軍勢を三方に分け、

生田の森を背にして足利軍と激しく激突したのでした。

【湊川の戦いの内容】

まず、新田方の大館氏明、江田行義らが率いる3千余騎が

細川氏、仁木氏の6万余騎に襲い掛かったとのことです。

互いに多数が討ち取られて双方が引くと、

新田方の中院定平、大江田氏経、里見氏、鳥山氏が

5千余騎で高氏、上杉氏の8万騎に襲い掛かり、

一時間ほど戦ったとのことです。

それらの軍勢も疲弊して自陣に退くと、

今度は新田方の脇屋義助、宇都宮公綱、菊池武重、

河野氏、土居通増、得能通綱の1万騎が、

足利直義、吉良氏、石堂氏ら

10万騎に攻めかかったとのことです。

そして、新田義貞自身も左右に

2万3千騎を左右に立て、

足利尊氏の軍勢30万騎に攻めかかったとのことです。

こうして双方の軍勢は互いに譲らず、

激しいぶつかり合いで大勢の兵士が戦死しました。

足利軍と新田軍の兵力差は歴然であり、

新田義貞ら宮方が命がけで戦っても

戦況を覆すことはとうとうできなせんでした。

新田軍は敗北し、

残っていた5千余騎の軍勢は

生田の森の東から丹波路に逃がれていったそうです。

足利軍はこれを急追し、

新田義貞は味方を京へと逃がすために後方に下がり、

大将みずから殿軍を務めたとのことでした。

スポンサーリンク

【殿を務めた新田義貞】

殿軍を務める新田義貞を足利軍は激しく攻撃し、

新田義貞は乗っていた馬が

矢を射られて負傷しても求塚の上に降り、

味方からの乗り換えの馬を待ちながら戦ったと伝わります。

官軍総大将である新田義貞は残兵を纏めて6千騎で京へと帰還し、

京の人々は攻めてくる足利方の軍勢に慌てふためいたそうです。

【後醍醐天皇の臨幸に同行】

朝廷では官軍敗北の場合は

東坂本(比叡山)へ臨幸することが決まっていたので、

やがて後醍醐天皇は三種の神器とともに京を離れました。

新田義貞や脇屋義助ら新田一族もその護衛として、

後醍醐天皇の臨幸に同行したとのことです。

明智神社と称念寺(新田義貞公の墓所)~あけっつぁまと妻の黒髪~明智光秀の越前時代の居住地

新田金山城跡~日本百名城~関東地方にある石垣の山城、築城主は岩松家純

大胡城跡~上杉氏と小田原北条氏の攻防、そして徳川家康の天下の狭間で紡ぐ歴史

新田義貞公と妻の勾当内侍の墓~花見塚神社~つつじに見守られてひっそりと佇む

三日月村・歴史の里、上州新田郡三日月村~木枯し紋次郎のふるさと~藪塚温泉の近く

篠村八幡宮「旗立楊」ここから鎌倉幕府打倒が始まった足利尊氏出陣の地

この記事へのコメントはありません。