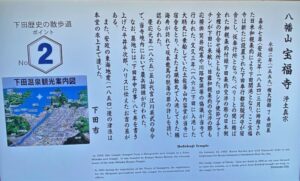

【宝福寺】

1854年、

日米和親交渉にあたり日本全権の本陣となり、

下田奉行所が置かれた場所です。

さらにその以前、

滞在中の土佐藩主である

山内容堂に勝海舟が謁見し、

坂本龍馬の脱藩の罪の許しを乞い、

許された寺としても知られています。

また波乱の生涯を歩んだ悲哀の美女、

唐人お吉の菩提寺としても有名で、

お吉記念館が隣接しています。

【宝福寺の歴史】

永禄2年(1559)11月、

織田信長の圧迫をのがれ、

本願寺第11代顕如並に法孫釈了善、

真言を改め開基しました。

嘉永7年(1854年)、

日米和親交渉にあたり、日本全権の本陣となり、

下田奉行所が置かれました。

文久3年(1863年)1月16日、

宝福寺に滞在中の土佐藩主である

山内容堂に勝海舟が来山し、

坂本龍馬の脱藩の罪の許しを乞い、許されました。

当日、坂本龍馬は町の旅館にあって、

その朗報を待っていたということです。

慶応元年(1865年)、

韮山代官江川太郎左衛門英武の本陣、

農兵調練所趾となりました。

明治に入り、宮城の修復のため

寺有地の大半を売却して協力、

菊の紋章の仕様を許され、

第1回徴兵検査場や、

賀茂郡役所として利用されてきました。

唐人お吉菩提寺となりました。

第二次大戦では梵鐘の類は徴収されました。

【斎藤きち(唐人お吉)】

唐人お吉は本名「斉藤きち」といいました。

天保12年(1841年)11月10日、

愛知県知多郡内海(うつみ)に、

舟大工・市兵衛の次女として生まれました。

4歳の時、家族が下田に移り住み、

14歳で芸子となりました。

新内明烏のお吉と謳われるほどの評判と

美貌でしたが、それが奉公所の目に

留まることとなり、17歳の時、

法外な年俸と引き替えに心ならずもアメリカ総領事

タウンゼントハリスのもとへ待妾として

奉公にあがることとなります。

その後は、幕末、維新の動乱の中、

芸子として流浪の果てに下田に戻ります。

鶴松という男性と共に暮らし、

髪結業を始めますが、ほどなく離別します。

さらに小料理屋「安直楼」を開業しますが、

2年後には廃業しています。

「唐人」という世間の罵声と嘲笑を浴びながら

貧困の中に身を持ち崩していきます。

そして明治23年(1890年)3月27日、

たたきつけるような豪雨の夜、

遂に川へ身を投げ、自らの命を絶ったのでした。

なお、宝福寺ではお吉の命日は

1891年(明治24年)3月27日となっています。

例年ですと命日となる毎年3月27日)に、

お吉まつりが開催されます。

スポンサーリンク

なおハリスは生涯妻帯しなかった

敬虔な聖公会教徒であった上に、

生命が危ぶまれるほどの著しい

体調不良に悩まされてもいました。

そうした状況下で母国を代表し、

日米和親条約の締結で

部分的に開国していたとはいえ、

未だ鎖国政策を敷いていた日本との

通商条約締結交渉の全権を

委任されるという重責を担う立場の人間が、

交渉相手国から妾を

提供されるような外交交渉に

悪影響を与えかねない供応を受けるとは

常識的には考えにくいとの近年の見解です。

ハリスの秘書兼通訳の立場にすぎず、

あからさまに「女性の看護人」を要求した

ヒュースケンはともかく、

こうした状況からハリスは妾ではなく

純然たる看護人を要求したと

判断したとも考えられます。

ハリスと「きち」との男女関係の有無を

証明する証拠が存在しない限り

さまざまな説は想像の域を出ず、

詳細は不明となっています。

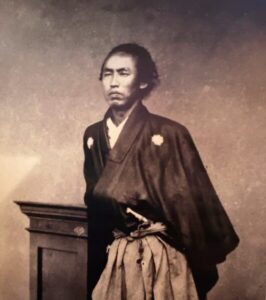

【坂本龍馬と宝福寺】

文久3年1月15日。

坂本龍馬を伴い勝海舟一行は、

下田港に避難し、角谷に投宿していました。

時を同じくして、

第15代土佐藩主であった

山内容堂は江戸より大鵬丸に上洛途上、

ここ宝福寺に投宿していました。

幕府軍艦奉行並・勝海舟入港の知らせに

山内容堂は、是非とも酒席に招きたいと使者を

遣わしたのでした。

勝海舟もまたわずかな供を連れ、

宝福寺に参り、謁見をします。

勝海舟は、山内容堂に

坂本龍馬の脱藩の罪を解き、

その身を自分に預けてほしいと懇願します。

これに対して山内容堂は、

勝海舟が酒を飲めないのを承知で

「ならば、この酒を飲み干してみよ!」

と切り返したとのことです。

すると、勝海舟はためらうことなく

朱の大杯を飲み干したとのことです。

さらに赦免の証を求める勝海舟に、

山内容堂は自らの白扇を取り出し、

「瓢箪」を描き、

その中に「歳酔三百六十回 鯨海酔侯」

と記して、勝海舟に手渡したとのことです。

この勝海舟の直談判によって

坂本龍馬はまもなく脱藩を許され、

文字通り維新回天の活躍が始まります。

伊豆下田・宝福寺は坂本龍馬にとって

て飛翔の地となったのでした。

そして幕末の大うねりの中、

一気に駆け抜けていったのです。

宝福寺には「坂本龍馬住吉楼待機の一説」

が言い伝えとして残されています。

この謁見の間、

坂本龍馬は住吉楼という遊郭で

待機して吉報を待ったといわれています。

<謁見の間>

文久三年(1863)1月15日、

山内容堂は宝福寺に滞在。

当寺を訪れた勝海舟の請を容れ、

坂本龍馬の脱藩を免罪。

宝福寺は坂本龍馬の

維新回天の飛翔の原点となったのでした。

謁見の間は当時のまま残されています。

スポンサーリンク

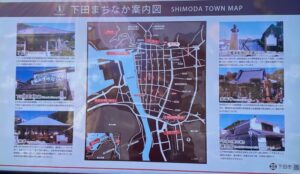

【所在地】

〒415-0021 静岡県下田市一丁目18−26

※マイマイ通り沿い。

※下田市民文化会館近くです。

【電話】

0558-22-0960

【お吉記念館】

<開館時間>

午前8時~午後5時(年中無休)

<入館料>

大人:400円

中・高校生:200円

小学生以下無料

※平成25年1月より料金改定

所要時間:20~30分程度

下田城~小田原北条氏の水軍の拠点の海城、豊臣1万VS小田原北条600余で50日間籠城!

了仙寺~開山は江戸時代初期で下田条約締結の地で有名ですが古墳時代の遺跡もあります。

この記事へのコメントはありません。