【へいほう石】

「へいほう」とは下郷地域でいう

「お手玉」のことを指す言葉です。

昔むかし、怪力のきこり玄蕃(げんば)

という者がいて、この120kgもある石を使って

お手玉をしたという伝説が残っています。

玄蕃は慶安元年(1648年)に

この地で没すると圓福寺(えんぷくじ)に埋葬されました。

戒名「道教禅定門」、

墓石には「一誉道教居士」と刻まれています。

これは会津藩主からの授かりものであると

伝えられています。

きこりの御仁が「玄蕃」さんと名乗るのか

疑問に思いました・・・。

どうやら何かあるようです。

【所在地】

〒969-5311 福島県南会津郡下郷町豊成楢原2331

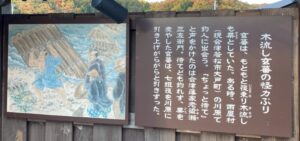

【小平城(小平館)】

楢原宿の豊成地区の、

国道121号線沿いの圓福寺北東側に

小平城がかつて所在していました。

楢原村には平地に館跡があるとの記載が

下郷町史にあり、

この館跡こそが小平城であると見られています。

小字名が古屋敷という以外には

町内に所在する他の城館同様に

詳細は残念ながら不明となっています。

会津古壘記には楢原村館、

星玄蕃が天正年間に居住したと

記されています

星玄蕃は長沼氏の家臣です。

圓福寺(えんぷくじ)の

裏手の築かれた小平城(楢原村館)

の城主であった星玄蕃が

圓福寺菩提寺として庇護し、

境内には墓碑が建立されているとのことです。

天正18年(1590年)に

鴫山城の長沼氏が没落すると

星玄蕃はそのまま楢原郷に

土着したと見られています。

その後、郷頭となり、

後裔と思われる大竹玄蕃は会津藩に従っています。

大竹玄蕃は怪力の持ち主として知られ、

様々な逸話があり、

お手玉として遊んだと伝わる「へいほう石」が

楢原宿に残され、

圓福寺の境内には墓碑(一誉道教居士)、

本堂には過去帳(戒名:道教禅定門)が伝わっています。

【所在地】

〒969-5311 福島県南会津郡下郷町豊成楢原2331

【圓福寺・所在地】

天台宗の寺院です。

〒969-5311 福島県南会津郡下郷町豊成楢原2310

この記事へのコメントはありません。