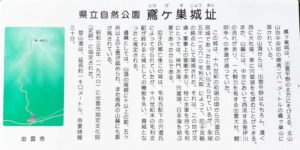

【鳶ケ巣城】

鳶ヶ巣城(とびがすじょう)は

島根県出雲市西林木町にあった日本の城です。

出雲市指定史跡となっています。

【別名】

なし

【城郭形態】

連郭式山城

【天守構造】

なし

【築城主】

宍道久慶

【築城年】

永正年間(1510年代)?

【主な改修者】

宍道隆慶

【主な城主】

宍道氏、尼子氏

【廃城年】

慶長5年(1600年)

【遺構】

曲輪、土塁、堀

【指定文化財】

出雲市指定史跡

【説明】

二方を深い谷に囲まれた

尾根筋に築かれた城郭で、宍道氏が拠点としていました。

大内氏の出雲侵攻後は一時期宍道氏は追われましたが、

後の毛利氏の侵攻に従い再び入城しました。

その後、関ヶ原の戦いにより毛利氏が

周防・長門二国に減封され、

宍道氏もこれ従って廃城となりました。

【城の位置づけ】

戦国時代当時、

宍道湖は城下付近まで拡がっており、

北山山脈地域及び

宍道湖の水運を押さえる戦略上の要衝でした。

現在、城域一帯が

鳶が巣城址公園として整備されています。

【遺構や構造】

遺構として、山頂部に主郭を中心として

放射状に曲輪が展開する他、

山麓部には単純な構造ながらかなり

広い曲輪群が存在しており、

数次の改修の痕跡も含め、

当城は、毛利氏の出雲侵攻・支配の際に、

物資の集積・中継地としての機能や、

兵員の駐屯地としての機能を

強化されていったと考えられています。

【毛利軍の拠点として】

毛利輝元らは、「尼子再興軍」との戦いで、

尼子方の米原綱寛が籠もる

高瀬城及びその支城群を攻撃する際に、

当城を毛利軍の拠点の一つとして

使用していたとのことです。

【歴史】

永正年間、宍道久慶が築城し、

金山要害城より本拠を移しました。

<天文12年(1543年)>

大内氏の敗退により、宍道氏が追われ尼子方が入城しました。

<永禄4年(1561年)>

毛利氏の侵攻に従った

宍道隆慶・宍道政慶父子が再び入城し改修しました。

<元亀元年(1570年)>

尼子再興軍討伐の為、

毛利輝元らが入城しました。

ここを拠点として、

尼子方の高瀬城とその支城を攻撃しました。

<慶長5年(1600年)>

関ヶ原の戦いにより毛利氏が減封され、

宍道氏もこれに従い廃城となりました。

<1960年(昭和35年)12月21日>

市指定史跡となりました。

【所在地】

出雲市西林木町465

この記事へのコメントはありません。