【出雲阿国墓所】

2つあります。

【住所】

出雲市大社町杵築北2529

出雲大社から稲佐浜へ向かう途中、

山根の太鼓原の石段を登っていくと

中村家の墓があり、

出雲阿国の墓は、

特別に石棚で囲った平たい自然石で作られています。

<墓所への道>

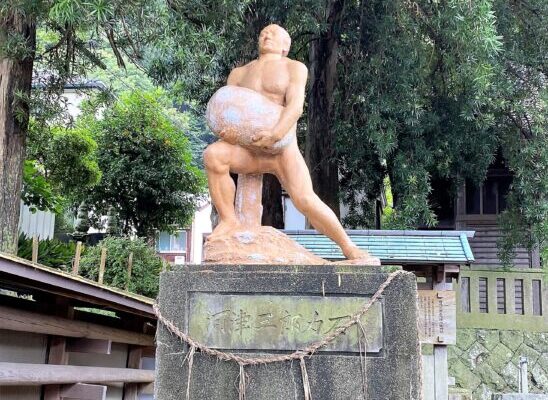

この写真の右側沿いに駐車スペースがあります。

平成14年に改修され、

表通りには駐車場も整備されました。

今でも、芸能関係者や歌舞伎ファンなど

多くの参拝者がいます。

【出雲阿国の墓と於国塔について】

阿国は歌舞伎の創始者といわれ、

約400年前、

京都四条河原で歌舞伎を演じて好評を博しました。

晩年帰郷し、

このあたりで没したと言われております。

【所在地】

〒699-0702 島根県出雲市大社町北荒木2544

【出雲 阿国】

出雲 阿国(いずもの おくに、

元亀3年(1572年) – 没年不明)は、

安土桃山時代の女性芸能者です。

ややこ踊りを基にして

かぶき踊りを創始したことで知られており、

このかぶき踊りが様々な変遷を得て、

現在の歌舞伎が出来上がったとされています。

【一般説として】

一般的には、

彼女による「阿国歌舞伎」の誕生には

名古屋山三郎が関係しているとされています。

「山三郎の亡霊の役を演じる男性とともに踊った」

といった解説がなされることが多いとのことです。

出雲阿国が演じていたものは

茶屋遊びを描いたエロティックなものであり、

出雲阿国自身が遊女的な

側面を持っていたという可能性も否定できないとのことです。

【名称の表記】

なお、現在では「出雲の阿国」「出雲のお国」と

表記されることが一般的ですが、

彼女の生存時の歴史資料には

このような表記は発見されてはいないとのことです。

これらの表記は、口伝を筆記したもの、

あるいは、1717世紀後半以降、

出雲阿国が伝説化してから

広まったものと考えられているそうです。

スポンサーリンク

【生涯】

出雲国杵築中村の里の

鍛冶中村三右衛門の娘であったとされています。

やがて出雲大社の巫女となり、

文禄年間に出雲大社勧進のため

諸国を巡回したところ、

評判となったとされています。

【文献に登場】

慶長5年(1600年)に「クニ」なる人物が

「ヤヤコ跳」を踊ったという記録(時慶卿記)があり、

この「クニ」が3年後の慶長8年(1603年)に

「かぶき踊」を始めたと考えられています。

「当代記」によりますと、

京で人気を得て伏見城に参上して

度々踊ることがあったということです。

当初は四条河原の仮設小屋で

興業を行っていましたが、

やがて北野天満宮に定舞台を張るに至ったとのことです。

慶長8年(1603年)5月6日に

女院御所で踊ったという記録があります。

文献によって踊ったものの名称が

「ヤヤコ跳」「ややこおとり」「かふきおとり」

と異なっています。

この事と記述の内容から考えて、

慶長8年5月からあまり遡らない時期に

かぶき踊というあらたな名称が

定着したと考えられています。

内容面でもかわいらしい少女の

小歌踊と考えるややこ踊から、

傾き者(かぶきもの)が茶屋の女と

戯れる場面を含むようなものに

質的に変化したと考えられています。

【出雲阿国のかぶき踊りについて】

出雲阿国お国のかぶき踊りは、

名古屋山三郎役の男装したお国と、

茶屋の娘役として女装したお国の夫である

三十朗が濃密に戯れるものであったそうです。

一座の他の踊り手も全て異性装を特徴としており、

観客はその倒錯感に高揚し、

最後には風流踊や念仏踊りと同様に、

出演者と観客が入り乱れ熱狂的に

踊って大団円となったとか。

【出雲阿国の消息】

阿国は慶長12年(1607年)、

江戸城で勧進歌舞伎を上演した後、

消息が途絶えてしまいます。

なお慶長17年4月(1612年5月)に

御所でかぶきが演じられたことがあり、

阿国の一座によるものとする説もあるとのことです。。

【出雲阿国の没年】

没年は、慶長18年(1613年)、

正保元年(1644年)、

万治元年(1658年)など諸説あり、

はっきりとはわかっていません。

また、二代目の出雲阿国が

いたのではないかという説もあります。

スポンサーリンク

【京都にもある出雲阿国の墓】

或いは出雲に戻り尼になったという伝承もあり、

出雲大社近くに阿国のものといわれる墓があるのです。

また、京都大徳寺の三玄院にも同様に

出雲阿国のものといわれる墓があります。

そこでは夫であった名古屋山三の墓と

共に並んで供養されています。

なお、旧暦4月15日

(現在では新暦4月15日とも)が

「阿国忌」といわれています。

【出雲阿国の与えた影響】

お国一座は京都での人気が衰えると

江戸を含め諸国を巡業しましたが、

かぶき踊は遊女屋で取り入れられました。

遊女歌舞伎と呼ばれていた所以です。

当時は各地の城下町に遊里が

作られていたこともあり、

わずか10年あまりで全国に広まったそうです。

遊女歌舞伎は男装した遊女と

遊女の猥雑な掛け合いに、

阿国一座にはなかった三味線による

囃子が付いたもので、

お客にとっては遊女の品定めの場であったようです。

【幕府の取り締まりの強化】

寛永6年(1629年)、

江戸幕府が、風紀紊乱の取り締まり、

寺社で既に徹底されていた女人禁制、

江戸時代になって制度としても

全面的に強くなり始めていた

男尊女卑(女性差別)の傾向から、

女性の芸能者が舞台に立つことを禁止したのでした。

この記事へのコメントはありません。