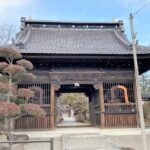

【武州檜原村口留番所跡の木戸】

江戸から甲州に通じる道はいくつかありましたが、

檜原村の浅間尾根を通り

小河内から甲州に通じる道は

平安時代から開けており、

「甲州中道」と呼ばれていました。

元和9年(1623年)、

3代将軍である徳川家光が

征夷大将軍に任ぜられて上洛する時に、

江戸警護のために設置されました。

その位置が村へ出入りするには、

人間の口が咽喉のように

大切な場所であったために

「口留の番所」と呼ばれたとのことです。

建物を設置したのは

寛永8年(1631年)ですが、

この年は徳川家光の弟である忠長が、

甲斐の国(甲府市)に捕えられ

牢屋に入れられたので、

その家臣の動きを心配した処置でありました。

寛永8年当時の頃は、

村民や近郷の人の他は

一切の往来が禁じられていました。

が、時代が下ると掟がゆるみ、

江戸や甲州への通行が許可されました。

けれども国の内外が乱れ、

騒動がおきた時は、

往来の取り締まりは厳しく

規制されたのでした。

番所は慶応3年(1867年)までの

245年間存続しました。

設備は

(1)

木戸(許可された通行人が通る所)

(2)

番屋(関守りの居る所)

(3)

高札場(役所の通達を掲示する所)

(4)

桝形(木戸を通る人が順番待ちする所)

がありました。

平成5年9月の

役場庁舎の建設に伴い、

役場横に復元された木戸となります。

【駐車場】

檜原村役場駐車場

【交通アクセス】

(電車)

JR五日市線「武蔵五日市」駅から

西東京バス「数馬行き」に乗り

「本宿役場前」バス停下車すぐ

(檜原村役場横)

(車)

中央自動車道「八王子」ICから約25分

この記事へのコメントはありません。